いやま眼科 - 東京都新宿区 - 江戸川橋駅より徒歩3分

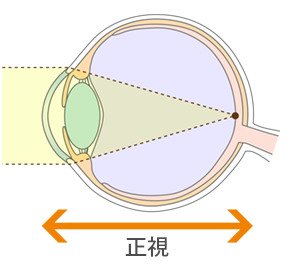

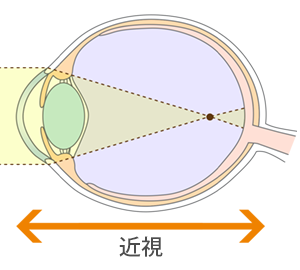

近視とは、眼の内に入った光が網膜よりも手前で焦点を結んでしまい、網膜にピントが合わない状態です。原因として、眼球の長さ(眼軸)が正常よりも長い場合と、角膜や水晶体の屈折力が大きい場合があります。

近視の原因のひとつとして、眼軸長が伸びることがあげられます。特に成長期に体の発達とともに眼軸長のバランスが壊れ近視になるケースが多いとされていますが、その因子には「遺伝」と「環境」の2つが影響しています。

近視は、眼球の奥行(眼軸)が長いことが原因であるので、これを縮めることはできません。背を縮めることや、顔の形を変えることはできないのと同じです。外科的な手術である近視屈折矯正手術(レーシック)などで治す以外の方法はありません。 ただし、仮性の部分に関しては、緊張によって一時的に起こっているだけですので、取り除くことが可能です。

仮性近視は小中学生といった低年齢層は点眼治療によって改善する可能性があります。最近お子様の視力が落ちた、手元の作業が多い、暗いところで本を読む、スマホで長時間ゲームをしたり動画を見る等、思い当たる点がおありなら一度受診をおすすめします。

遠くを見ているときは筋肉(毛様体筋)が休んでいる状態です。

近くを見る際に、大きな「調節」をすることになり、眼に大きな負担がかかります。

点眼を行うことで近くを見ると「調節」が助けられ過度な負担を軽減することができます。

調節麻痺薬は毛様体筋の緊張状態を取り去り、筋肉が弛緩して水晶体が伸びるようになり、仮性近視の症状を抑えることができます。

近視の進行予防に、ミドリンMや低濃度サイプレジンは眼科で使われる一般的な目薬です。最近では低濃度アトロピン点眼が、副作用を最小限にして、なおかつ十分な近視進行抑制効果が得られることが海外の論文で示されました。

アトロピンには近視の進行を抑制する効果があることが昔からわかっていましたが、副作用による影響(散瞳作用、ピント調節麻痺作用)が大きく、治療として応用することができませんでした。しかし、濃度を薄くしても十分効果があることがわかり、100倍に薄めれば散瞳作用も調節麻痺作用も通常問題になりません。

日本でも、低濃度アトロピン点眼の副作用は軽微で実生活に影響を与える程度ではなく、継続使用が可能との報告がなされていて、現在日本の大学でも臨床試験が始まっています。

※自由診療(2本で約2,000円)

オルソケラトロジー(ナイトレンズ)は、夜間睡眠中に特殊なハードコンタクトレンズを装用し、角膜の形を平坦化して近視や乱視を矯正する方法です。

朝起きてレンズを外した後も一定時間角膜の形が保持され、日中はコンタクトレンズやメガネを装用せずに裸眼で生活することが可能です。

普通のコンタクトレンズやメガネで近視を矯正した場合、網膜の中心にはピントが合っていても、周辺の網膜像は遠視気味にピントがズレており、この周辺のピントのズレが眼軸を伸ばす原因になると言われています。眼軸が伸びるとその分近視が進むので、近視の進行につながると言われています。

オルソケラトロジーで矯正した場合は、この周辺の網膜のピントのズレが起こりにくいため近視の進行を抑制すると考えられています。子供の近視の進行を抑制することは、アメリカやアジアでは多数報告されています。

※自由診療

|

|

|